Papiers familiaux et documents divers | 1774-1863

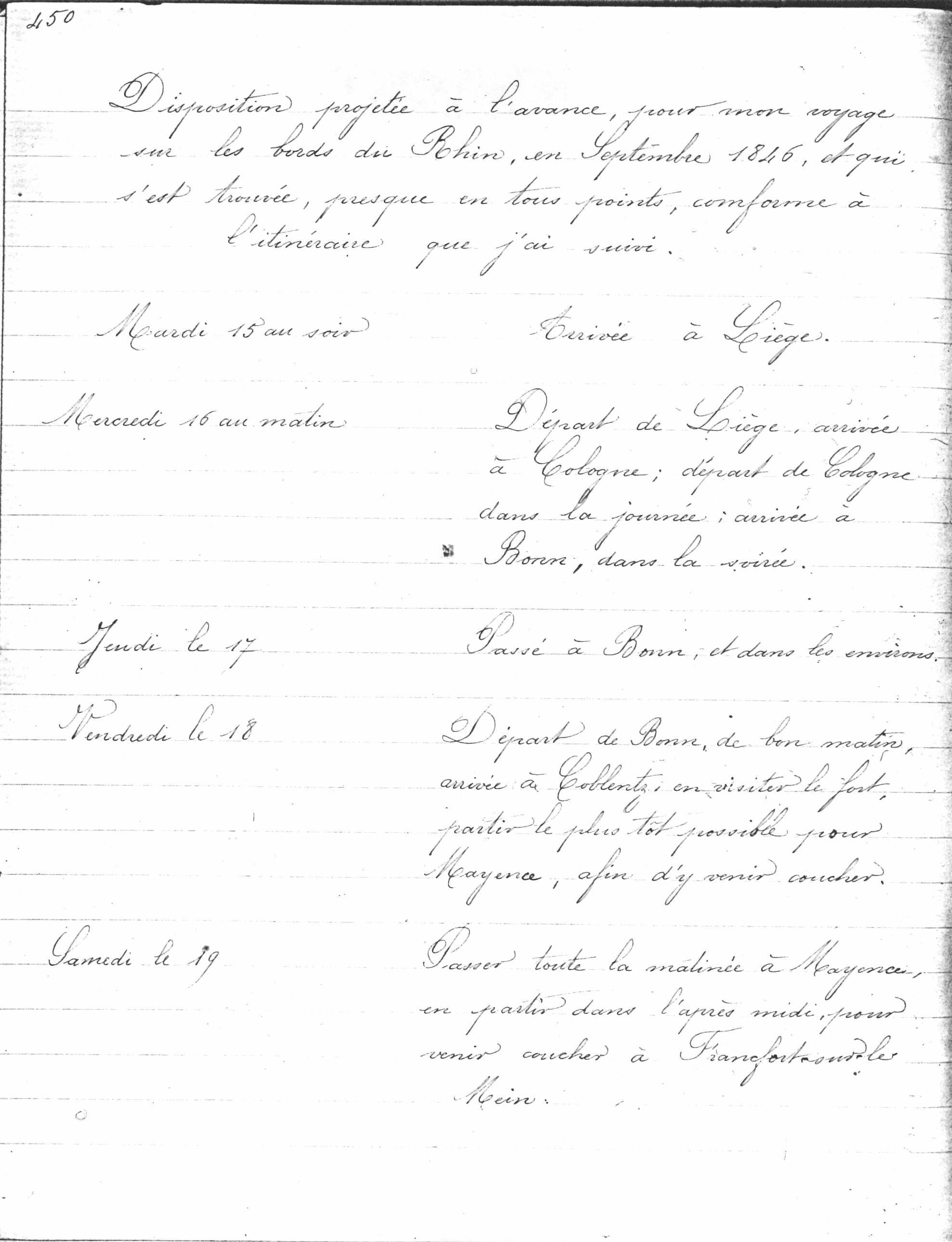

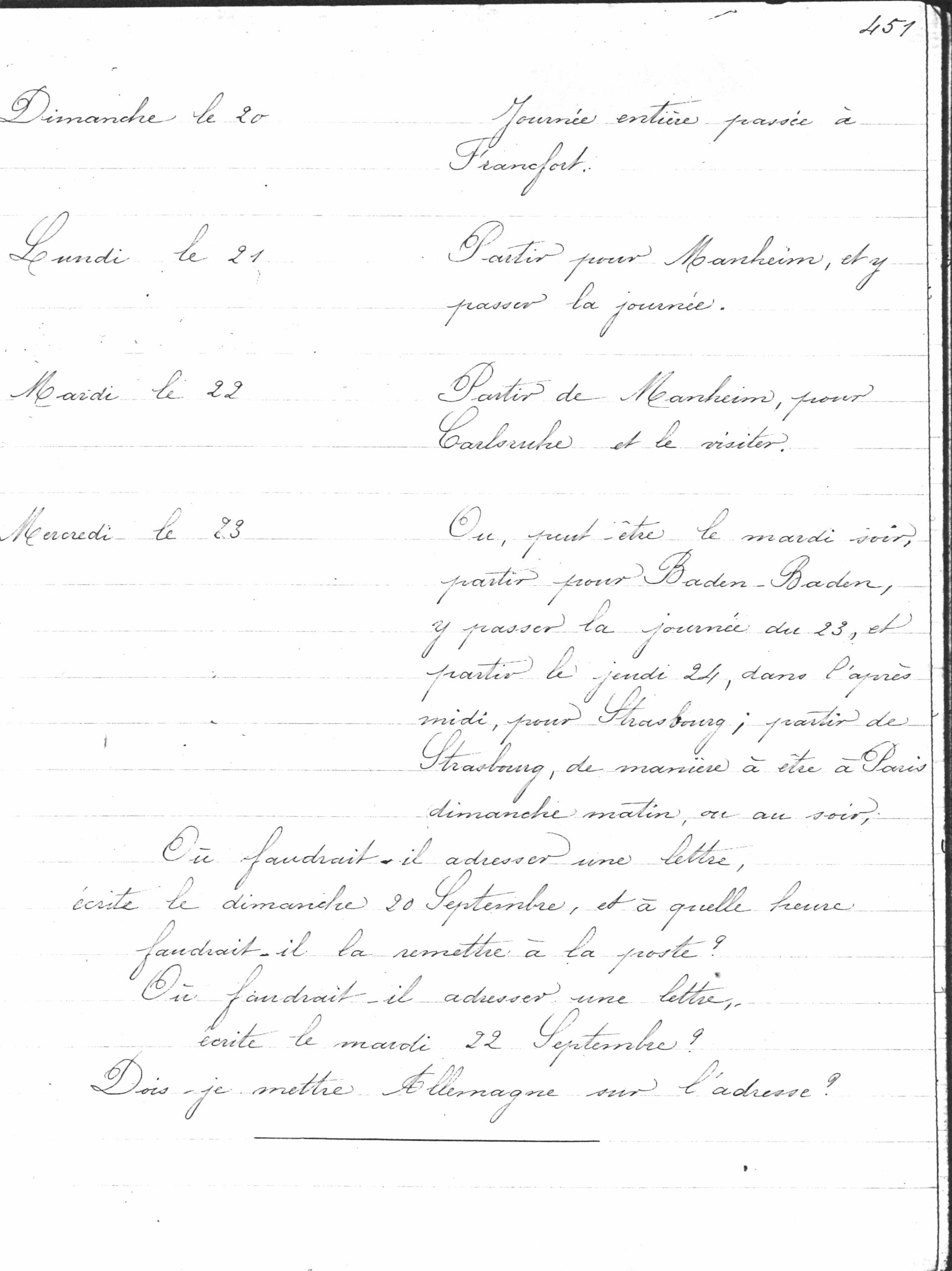

1846 – Journal de voyage d’Auguste Duméril sur les bords du Rhin

Duméril sur les bords du Rhin" width="118"/>

Duméril sur les bords du Rhin" width="118"/>

Duméril sur les bords du Rhin" width="118"/>

Duméril sur les bords du Rhin" width="118"/>

Copie d’une lettre que j’ai écrite à Joseph Fabre, après mon voyage sur les bords du Rhin, en 1846, et qui peut servir de journal abrégé de ce voyage.

Le soir du jour où vous m’avez embarqué au chemin de fer, c’est-à-dire, lundi 14 Septembre, je suis arrivé, à 2 h ½ environ, à Bruxelles, et là, suivant le conseil de M. V. Cumont1, je me fis immédiatement conduire à la diligence de Namur, qui allait partir, et je me trouvai le lendemain matin à Namur, à 6 h. : à 6 h ½, une autre diligence, se mettant en route pour Liège, je m’installai sur une banquette surnuméraire, adossée au cabriolet de l’impériale, et de là, comme d’un observatoire, d’où ma vue pouvait s’étendre de tous côtés, j’ai parfaitement joui de la vue des bords pittoresques de la Meuse, dont la grande route suit presque constamment le cours, de sorte que je n’aurais pas mieux vu, je crois, à bord du bateau, si j’avais suivi mon premier plan, qui était d’aller par eau, de Namur à Liège, où je ne serais arrivé que le mardi soir, tandis que j’y étais à une heure, et qu’à 5 h, je me trouvais à Aix-la-Chapelle, où je me mis en rapport avec M. Darancourt, qui ne savait pas l’Allemand plus que moi. Nous passâmes notre soirée au café de la source Elise, au théâtre, et à la redoute, où nous ne vîmes pas de joueurs trop acharnés, mais où je pus prendre une idée de ce que sont la Roulette et le 31. Le lendemain matin, nous avons visité l’hôtel de ville, la cathédrale2, dont je fus très frappé, car c’était le premier exemple que je voyais de cette architecture byzantine, dont je devais voir de si beaux échantillons à Bonn, mais surtout à Mayence : les fameuses reliques, et la jolie montagne du Louisberg. Ce même jour, nous avons visité Cologne, dont j’ai extrêmement admiré la magnifique cathédrale, malheureusement inachevée, mais pour laquelle on dépense maintenant 500 000 F par an : si elle est jamais achevée, ce sera, je crois, une des plus belles églises gothiques qui se puissent voir3. L’Eglise Ste Marie du capitole, curieuse par des restes de constructions romaines4 ; l’église des Jésuites, richement ornée, surtout par un banc de communion, de marbre blanc, couvert de charmante sculpture, et l’église de St Pierre, où se voit le curieux tableau de Rubens, représentant le crucifiement de St Pierre, qui est vu la tête en bas. Le soir de ce même jour, nous vînmes coucher à Bonn. Ici, commence le magnifique spectacle qu’offre le Rhin, et la matinée du jeudi, passée, ainsi que je vais vous le raconter, a été pour moi pleine d’enchantement. Nous prîmes un guide, et après avoir visité, dans la ville, la cathédrale, d’un aspect particulier, et la statue de Beethoven5, nous nous dirigeâmes, en voiture, vers le Kreutzberg, montagne élevée, où existe une église, avec un escalier de marbre, qui ne se monte qu’à genoux, et dont un caveau contient des moines momifiés, par la sécheresse du lieu, et l’absence complète pendant des siècles, du contact de l’air extérieur : physiologiquement, c’est un fait, qui ne manque pas d’intérêt : la peau est parfaitement intacte et dure, comme du cuir tanné. De là, la vue est déjà belle, mais elle est plus belle encore, du Godesberg6, où nous allâmes ensuite, et où se voient des ruines assez considérables : elle l’est certainement davantage, sur le Rolandseck, où se voient quelques ruines, et d’où la vue plonge sur le Rhin, et sur les îles considérables qui existent dans ce point, et sur l’une desquelles est construit un grand bâtiment qui, de monastère qu’il était autrefois, est devenu un hôpital.

Après être descendus, nous avons traversé le Rhin, en bateau : il a, dans ce point, une largeur extrême : sur l’autre rive, est la haute montagne du Drachenfels, que nous avons également gravie, et d’où nous avons joui du plus admirable point de vue, car on a, autour de soi, les autres monts; qui forment ce que l’on nomme les 7 monts, le Rhin, et, de l’autre côté, les monts qui bordent la rive. En redescendant, on arrive à la petite ville de K[önigswinter], où mon compagnon de voyage me quitte, pour prendre le bateau à vapeur, qui devait le conduire à Coblentz, et moi, je traversai le Rhin, sur un pont volant, pour rejoindre la voiture qui me ramènera à Bonn, que je ne voulais pas quitter sans avoir visité l’Université. Les 6 heures environ passées dans cette ravissante excursion, si elles furent accompagnées d’une assez grande fatigue, qui me dura 2 ou 3 jours, furent vraiment délicieuses, car je n’avais jamais eu encore l’occasion de voir la nature sous un si magnifique et si imposant aspect ; mais je ne savais pas encore quels enchantements m’étaient réservés, pour le lendemain. A Bonn, tous les professeurs étaient absents : je visitai cependant avec assez de détails Cl.7, ancienne résidence d’été des électeurs, où se voient une belle collection d’anatomie, mais surtout, de magnifiques collections d’histoire naturelle, renfermées dans des salles, de l’aspect le plus grandiose. J’ai visité la clinique d’accouchement, composée de 12 lits, d’une collection curieuse de bassins vicieux, et d’instruments d’obstétrique, qui me furent montrés par l’aide de clinique du professeur Kilian8. Il y a là une douche ascendante de 2 mètres ½ environ de hauteur, pour les accouchements prématurés : il paraît qu’on obtient de bons résultats de ce procédé, qui n’est jamais mis en usage chez nous, à ce que je crois.

Le soir, en me promenant dans une des rues de cette petite ville, je suis passé devant un estaminet, à la porte duquel je me suis arrêté, avec plusieurs autres passants, pour entendre de la musique, telle qu’on n’en a jamais faite en France, en pareil lieu. Il paraît, au reste, que les compatriotes de Beethoven sont très grands amateurs de musique. Le lendemain je m’embarquai, à 8 h. à Bonn, et j’arrivai à Mayence à 7 h ½ du soir. Ce fut là, si je puis le dire, ma grande journée, dans ce beau voyage. A part une pluie assez forte, pendant la première heure, le temps fut magnifique, toute la journée, et ce fut une grande faveur du ciel, car il est à mon avis bien difficile de voir quelque chose de plus admirable, de plus varié, que ces bords du Rhin, que rendent si pittoresques ces rochers couverts de ruines. Nous avons pu dîner sur le pont, de sorte que je puis dire que, depuis le moment du départ, jusqu’à la tombée de la nuit, c’est-à-dire jusqu’à 6 h ½ ou 7 h., j’ai été dans une admiration perpétuelle, et dans un état d’attention permanente, m’aidant du panorama du Rhin, de mon itinéraire, et de ma lorgnette. Je pense bien souvent à cette belle journée. A Mayence, où j’ai été si frappé de voir les uniformes Autrichiens, Prussiens, et Hessais, et où tout a un aspect militaire. J’ai visité les 2 ou 3 belles églises de Jésuites, la cathédrale9, dont les réparations viennent d’être achevées, et qui montre si bien ce qu’était cette curieuse architecture à plein cintre, qui diffère tant de l’architecture gothique, dont on voit, au reste, un superbe échantillon, dans les ruines, parfaitement conservées, d’un cloître, attenant à l’église. J’ai visité une très riche collection publique de tableaux : elle est peu nombreuse, mais contient de très belles choses ; la promenade du Main ; vis à vis, l’embouchure de cette rivière, est très jolie : c’est un beau spectacle que celui de la résistance que les eaux du Rhin offre à celles du Main, qui ne se mélangent que fort loin de là, à Bingen, seulement, dit-on. La statue de Gutenberg, par Thorvaldsen10, est fort belle. Je quittai Mayence, dans la matinée, et allai à Wiesbaden11, dont j’ai vu les admirables salles de jeu, de concert, de danse, et la belle promenade. Toutes les constructions nouvelles donnent, aux parties de la ville, qui avoisinent les sources, un très bel et riche aspect : j’ai vu les baignoires de grès rouge à fleur du sol, où arrivent les eaux thermales, que j’ai goûtées, mais dont je n’ai pu me résoudre à avaler un verre entier, quoiqu’elles ne soient point sulfureuses, mais simplement salines : j’ai également goûté les eaux sulfureuses d’Aix-la-Chapelle, et les eaux salines de Baden. Après avoir passé 3 heures, je suis venu à Francfort, où j’arrivai en moins de 2 h. C’était le samedi soir : je me promenai dans la ville, et fus, tout d’abord, frappé de l’air de capitale qu’offre cette grande ville, dont la grande rue, sur laquelle donnent la plupart des hôtels, est vraiment magnifique. Toute la matinée du lendemain fut employée à parcourir cette riche ville, où je vis un grand luxe d’équipages et de toilettes. La rue des Juifs m’a beaucoup frappé, par l’aspect tout particulier qu’offrent ses vieilles maisons, et les habitants de ces maisons, qui, tous Juifs, ont, hommes ou femmes, des tournures et des figures qui n’appartiennent qu’à eux : ce sera grand dommage, à mon avis, quand on démolira les maisons de cette rue, car c’est là un caractère particulier de cette ville, où les maisons Juives sont à la tête du commerce et de la banque, à commencer par Rothschild et Bethmann. J’ai vu chez ce dernier une admirable statue, qui vaudrait peut-être, à elle seule, le voyage de Francfort : l’Ariane de Dannecker12. C’est le plus beau marbre que j’ai vu, et lorsqu’on ne laisse arriver le jour qu’à travers des rideaux roses, c’est une illusion incroyable.

La cathédrale est curieuse par son ancienneté. On y voit le fauteuil du couronnement des empereurs et un beau Christ en ivoire, d’Alb. Dürer. L’hôtel de ville, où se tenaient les assemblées pour les élections d’empereurs, et la grande salle où sont les portraits en pied de 52 ou 53 empereurs, offrent d’intéressants souvenirs historiques. Je me suis promené dans les nouvelles promenades, sur les bords du Main, et comme c’était le dimanche, il y avait beaucoup de monde, et concert. C’était un joli coup d’œil : une foule de constructions nouvelles embellissent la ville, qui est certainement la plus importante de toutes celles que j’ai visitées. Il y a un riche musée de tableaux. J’étais, le soir de ce même jour, à Mannheim, singulière ville, par sa construction trop régulière, qui lui donne l’aspect d’un damier. Toutes les rues, en effet, y sont tirées au cordeau, et se coupent à angles droits13. C’est une ville peu animée, mais qui a un certain air d’aisance. On y voit un ancien palais, qui, par ses immenses dimensions, rappellerait un peu Versailles, comme les jardins de Schwetzingen14, situés à 2 lieues de là, et que j’ai visités ce même jour, en me rendant à H[eidelberg], rappellent un peu le parc de Versailles, par les belles plantations, les pièces d’eau, et les constructions, un peu analogues au petit Trianon. C’est un magnifique jardin, que j’aurais regretté de ne pas visiter. Les moyens de communication sont si rapides, avec les chemins de fer, si bien organisés dans ce pays, qu’après avoir vu à Mannheim tout ce qu’il y a de curieux, ce qui n’est pas long, car, après le nouveau pont suspendu, 2 ou 3 belles fontaines, qui n’ont pas même les tuyaux destinés à y amener l’eau, l’habitation de la grande duchesse douairière de Baden-Baden, Stéphanie Beauharnais15 ; la collection de tableaux, la belle promenade sur le Rhin, le nouveau bâtiment des douanes, et l’aspect particulier de la ville, on n’a plus rien à visiter, et qu’après avoir parcouru le parc de Schwetzingen, je suis arrivé à Heidelberg ce même jour, assez tôt pour visiter, avant la nuit, les ruines de l’ancien château.

Voilà, sans contredit, une des plus belles choses que j’ai vues, pendant ce voyage, où j’ai eu si souvent à partager mon admiration, entre les spectacles offerts par une admirable nature, et de magnifiques travaux, dus à la main de l’homme. Rien de plus imposant, que ces ruines gigantesques, dont le bombardement, ordonné par Louis XIV ; et la foudre, qui a détruit une aile, ont fait une des choses les plus curieuses qu’on puisse voir. Construit sur des montagnes, qui bordent le Neckar et dominant la ville, cette masse imposante de constructions, à demi-détruites, mais qui cependant laissent encore dominer l’ancienne ordonnance, semble témoigner de la puissance des anciens ducs palatins. D’une ancienne plate-forme, d’où la vue plonge sur la ville, sur le Neckar, si pittoresque, et au loin, sur le Rhin, et les montagnes qui le bordent, j’ai joui du ravissant spectacle du coucher du soleil. Ce vieux château, que l’on conserve avec tant de soin, je l’ai visité dans tous ses détails, et vous comprenez que je n’ai pas manqué de visiter les magnifiques caves où se voit le célèbre tonneau monstre, et qui contient je ne sais plus combien de centaines de milliers de bouteilles16 : c’est curieux, mais un peu prosaïque, au milieu de tout cet ensemble si pittoresque. Le lendemain matin, j’ai voulu voir le lever du soleil, sur une autre montagne, double au moins, en hauteur, de celle où est construit le château : j’étais en route à cinq heures et ¼, mais une fois en haut, le brouillard était tellement épais que j’en fus pour ma peine, mais n’en n’ai pas moins fait une charmante promenade, en redescendant la montagne, du côté du Neckar, et de là, on a de délicieux points de vue. Sur la rive opposée de cette rivière, et mi-côte, Fiedemann, alors absent, possède une charmante maison de campagne. J’ai vu, de loin, la maison où les étudiants vont se balafrer la figure : c’est une espèce de cabaret, où les combats ont lieu dans une grande salle : ils sont sévèrement interdits, mais l’amour de la balafre fait braver aux étudiants toutes les défenses. En rentrant en ville, en petit bateau, sur lequel j’ai descendu le Neckar, j’ai été visiter les collections d’anatomie, et j’ai reconnu, dans les préparations, celles qui ont servi aux ouvrages de Fiedemann : il y a de fort belles choses, mais vous comprenez que je n’ai vu tout cela que très rapidement, pas tellement cependant, que je n’aie pu prendre une idée de l’ensemble. A dix heures ½ du matin, ce jour-là (mardi) j’étais en route pour Karlsruhe : trois heures m’ont suffi pour voir cette ville, de construction bizarre, dont la régularité, non moins parfaite que celle de Mannheim, est cependant un peu différente. A la convexité de la demi lune, qui ferme le château, viennent aboutir une vingtaine d’allées, qui traversent le parc et la forêt du Harz, comme les lames d’un éventail17. En avant de la concavité de cette demi-lune, et à une certaine distance du château, est construit un rang de maisons formant également un arc de cercle, dont la concavité répond à celle du château : ce rang de maisons est coupé par onze rues, qui s’en vont en divergeant, et en formant aussi un éventail : les rues transversales sont en demi-lune. On saisit parfaitement cette disposition, du haut d’une tour, située au centre du château : c’est vraiment quelque chose de tout particulier, et qui est peut-être plus agréable à l’œil que le damier de Mannheim. Le château est très beau, ainsi que le parc : c’est une petite ville peu animée, qui l’est cependant assez, je crois, pendant la résidence du duc de Baden-Baden, en hiver. Le soir, de ce même jour, je venais coucher à B.-B., où j’arrivai assez tôt pour aller voir, le soir, le lieu de réunion, qui présente un aspect tout à fait propre à un lieu de réunion de baigneurs. Le lendemain, j’ai fait une énorme promenade, de près de 6 heures, au Curiem18, vieux château, d’où l’on jouit d’une admirable vue, et sur les autres montagnes, qui bordent la délicieuse vallée, au fond de laquelle est construite la ville, qui se trouve ainsi parfaitement abritée. En revenant de la promenade, j’ai été entendre un excellent concert en plein air, devant la salle de conversation19, et qui se donne chaque jour, deux fois, aux frais du grand-duc, et après le dîner à table d’hôte : curieux, par le bizarre assemblage des gens de toute nation qui s’y voient, et par la somptuosité qui y règne : j’ai été à un bal de souscription, où j’ai retrouvé toute l’élégance parisienne, et je me suis donné l’émotion de risquer une vingtaine de florins, dont heureusement je n’ai laissé aucun, sur le tapis, mais je n’ai rien gagné : si j’avais dû rester plusieurs jours à Baden, je n’aurais pas joué, car je crois qu’on doit facilement se laisser entraîner. Le lendemain jeudi, je suis allé, de Baden, à Fribourg-en-Brisgau, où je ne suis resté que quelques heures, temps suffisant pour visiter la cathédrale gothique, l’aspect de la ville, qui est petit et assez triste, et les collections d’anatomie, qui sont fort belles. De là, je suis revenu sur mes pas, pour visiter Strasbourg, où j’ai passé 24 heures à peine, ayant bien des choses à y voir : la magnifique cathédrale, l’Eglise protestante de St Thomas, où est le beau tombeau du maréchal de Saxe20 ; la maison gothique, près de l’Eglise, et enfin, les riches collections d’anatomie normale et pathologique de la faculté de médecine. Je suis revenu directement par la malle, en 36 heures, de sorte que j’étais ici le dimanche 27, à 4 heures du matin.

Notes

Notice bibliographique

D’après le livre des Lettres de Monsieur Auguste Duméril, 2ème volume, p.535-549

Pour citer ce document

Document(s) à télécharger

Rubriques à consulter

- 1774-1860. Notes sur André Marie Constant Duméril

- 1788- Rapport médical sur la maladie de Jean Charles Nicolas Dumont

- 1792 – Certificat de bonnes vie et mœurs

- 1793 – Certificat d’assistance au cours de botanique de Descamps à Amiens

- 1793 – Certificat d’assistance aux cours de Dhervillez à Amiens

- 1793 – Certificat d’assistance au cours de botanique de Pinard à Rouen

- 1816 - Rapport à l’Académie, au nom de la section, sur André Marie Constant Duméril

- 1831 – Journal de voyage en Belgique d’après les lettres d’Auguste Duméril à son frère Louis Daniel Constant

- 1841-1843 - Journal intime d’Auguste Duméril pendant ses fiançailles (1ère partie : 1841)

- 1841-1843 - Journal intime d’Auguste Duméril pendant ses fiançailles (2e partie : 1842-1843)

- 1843 – Testament d’Alexandrine Cumont, épouse d’Auguste Duméril (l’aîné)

- 1844-1869. Extraits du journal d’Auguste Duméril, relatifs à sa fille Adèle

- 1846 – Projet de voyage d’Auguste Duméril sur les bords du Rhin

- 1846 – Journal de voyage d’Auguste Duméril sur les bords du Rhin

- 1852 – Faire-part de décès d’Alphonsine Delaroche, épouse d’André Marie Constant Duméril

- 1858 – Récit du voyage d’André Marie Constant Duméril en Alsace, rédigé du 3 au 17 septembre

- 1859 – Récit du voyage d’André Marie Constant Duméril en Suisse (11-14 septembre)

- 1860 - Discours prononcé au nom de la Faculté de Médecine de Paris, le 16 août 1860, sur la tombe de M. Duméril, l’un des professeurs de cette faculté par M. le professeur Cruveilhier.

- 1860 - Discours de M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, membre de l’Académie, directeur du Muséum d’histoire naturelle, au nom du Muséum.

- 1860 - Paroles prononcées le 16 août 1860 par M. le Docteur Laboulbène sur la tombe de M. Duméril

- 1860 - Discours de M. [Henri] Milne Edwards, vice président de l’Académie, prononcé aux funérailles de M. Duméril, le jeudi 16 août 1860.

- 1860 – Discours prononcé le 16 août 1860 au nom de l’Académie impériale de médecine, par M. le professeur Piorry sur la tombe de M. Duméril

- 1860 – Discours de M. A. Valenciennes, membre de l’Académie, prononcé le 16 août 1860 sur la tombe de M. Duméril

- 1860 - Notice nécrologique de Charles Dunoyer sur André Marie Constant Duméril

- 1861 - Discours prononcé dans la séance de rentrée de la Faculté de médecine de Paris, le 15 novembre 1861 par Alfred Moquin-Tandon

- 1863 - Eloge historique d’André Marie Constant Duméril par M. [Pierre] Flourens, secrétaire perpétuel, lu à l’Institut impérial de France, dans la séance publique du 28 décembre 1863

Index

Compléments historiographiques

Cécile Dauphin

Centre de recherches historiques

EHESS

54 boulevard Raspail

F-75006 Paris